Cy Endfield

Du 10 au 22 décembre 2008

Le mystère Endfield

La crise de 1929 ruina le père de Cy Endfield, un petit marchand de vêtements de Scranton en Pennsylvanie. Cy Endfield n’avait pas vingt ans et dût reporter son entrée à la prestigieuse université de Yale. Cet événement marqua profondément sa jeunesse. Son intérêt pour le théâtre le rapprocha de plusieurs troupes pratiquant la méthode de Stanislavski. Sa réaction contre l’injustice d’un système qui avait ruiné la vie de travail de son père le rapprocha des idées de gauche. Ses diplômes en poche, Cy Endfield rejoignit New York où il s’inscrivit à une école de théâtre proche du Group Theatre (mouvement qui, après guerre, donnerait naissance à l’Actors Studio) ; il avait alors vingt-trois ans. Après un travail de mise en scène à Montréal et plusieurs tournées dans l’Amérique profonde, il arriva à Los Angeles en septembre 1940. Là-bas, il découvrit que tous ceux qu’il connaissait voulaient devenir réalisateurs. À la fin de 1941, il n’était pas encore parvenu à travailler dans le cinéma. Ce fut, paradoxalement, son habileté de prestidigitateur qui valut à Cy Endfield son premier contrat. Remarqué par Orson Welles et le producteur de La Splendeur des Amberson, il leur enseigna plusieurs tours de cartes et eut accès à la salle de montage du film ; il s’y montra un spectateur fort assidu. En contrepartie de ses services, le producteur lui fit obtenir un contrat à la MGM et l’opportunité de tourner.

En 1942, dans un pays en guerre qui luttait aussi sur le front économique intérieur, il obtint la réalisation d’Inflation, un sujet destiné à appuyer la politique du Président Roosevelt. Jerry Bresler, responsable des courts métrages à la MGM lui offrit une distribution de premier ordre (Edward Arnold, Esther Williams). À la surprise du réalisateur, jeune et sans grande expérience. Plus tard, Jerry Bresler lui confiera : « Je t’ai choisi parce que j’ai toujours pensé que pour tourner ce sujet il me fallait une espèce de communiste ! » Le film ayant été particulièrement apprécié par ses commanditaires comme par les journalistes à qui il avait été montré, le studio décida d’en tirer sept cents copies et de largement le diffuser dans les salles. Tout démarrait à merveille pour l’apprenti réalisateur. Mais la chambre de commerce de New York, choquée par la mise en cause de la publicité (et des marques) dans Inflation, demanda au distributeur du film d’en bloquer la diffusion. C’est comme cela que Cy Endfield passa en quelques semaines du statut de jeune prodige à celui de mouton noir. Le film allait rester au placard pendant plus de quarante ans. Inflation est une fable des temps modernes : on y voit le diable s’allier avec Hitler pour inciter les citoyens américains à consommer encore et encore, à dépenser au maximum pour faire croître l’inflation et mener le pays à la ruine.

Endfield collabora ensuite à la réécriture de plusieurs scénarios et rédigea plusieurs sujets pour la radio, dont The Argyle Album, premier épisode d’une série interprétée par Robert Taylor. En 1946, il collabore avec la Monogram, un studio indépendant particulièrement fauché et pratiquant la production en série. Son travail sur le scénario de Joe Palooka Champ ayant plu, on lui attribua le scénario et la réalisation de Gentleman Joe Palooka, son premier long métrage. Malgré les limites du genre (transposition d’un comic à succès) et le budget quasi inexistant, le personnage mis en scène par le jeune Cy Endfield est fort attrayant. Élégant et respectueux des faibles (dans l’esprit du meilleur Capra), Joe Palooka en parfait justicier pourfend ceux qui s’opposent au New Deal et spéculent contre l’État américain. Le réalisateur s’en prend à la collusion entre la presse et les politiciens ; il poursuit la voie ouverte par Inflation et annonce The Argile Secrets (1948) et The Underworld Story (1950).

Entre une multitude de travaux alimentaires, Cy Endfield va réaliser son troisième long métrage, The Argyle Secrets, qu’il qualifie de « my first auteur job », un film tourné en six jours ! Ce qui peut expliquer les difficultés rencontrées dans la compréhension des détails de l’intrigue. S’y s’ajoutent les particularités d’un scénario adapté de sa propre pièce radiophonique. Cy Endfield attaque frontalement la presse et sa collusion de fait avec la corruption. Tout s’articule autour de la recherche d’un carnet dans lequel ont été inscrites les opérations secrètement menées pendant la guerre entre industriels américains et financiers nazis. La quête du carnet ne vise pas à la dénonciation du scandale mais au chantage et au profit qu’il permettrait d’exercer. Le lien avec l’intrigue du Faucon maltais est évident. Mais ici le film noir devient plus réaliste - voire cynique - et le journaliste passe plus de temps à se battre qu’à pousser ses investigations. C’est en 1950 que Cy Endfield, échappant aux tâches alimentaires, tourne coup sur coup deux productions indépendantes qui lui permettent de donner toute sa mesure, The Underworld Story (en France) et The Sound of Fury, sorti sous le titre Fureur sur la ville.

En mettant en scène un reporter corrompu et manipulateur, Cy Endfield affirme ses convictions marxisantes en même temps qu’il pose les bases de sa vision du Film Noir. Il situe parfaitement la place (et la responsabilité) de l’individu dans la société, propos qu’il réaffirmera plus de vingt ans après aux trop rares critiques passionnés par son œuvre. Dans The Underworld Story comme dans The Argyle Secret, la quête de l’argent (parallèle à celle du pouvoir) est le moteur et la trame de son récit. Dans le cadre mais aussi hors champ. Dans The Underworld Story, tout comme dans Fureur sur la ville, Cy Endfield ose évoquer la réalité des conflits - voire des haines sous-tendues - entre classes sociales. Fureur sur la ville est le seul des films de la période américaine d’Endfield qui ait obtenu un relatif retentissement en Europe. À partir d’un fait-divers qui inspira en partie Furie de Fritz Lang, il lui fut proposé de travailler le scénario de Jo Pagano, auteur du roman éponyme. Cy Endfield en fit un vrai Film Noir centré sur l’histoire d’un homme ordinaire, amené à commettre un meurtre. Manipulées par la presse à scandale, les foules furieuses vont s’emparer de celui-ci et de son complice (Lloyd Bridges) pour les lyncher. Le thème est classique dans le Film Noir, mais, là encore, le moteur de l’histoire n’est pas un destin malheureux qui frapperait au hasard. Le cœur de l’action se situe dans le contexte de l’après-crise de 1929 (voire de l’après Seconde Guerre mondiale) : il est délibérément social.

Cy Endfield ayant obtenu un budget plus confortable (500 000 dollars), il pouvait enfin tourner véritablement et révéler son goût pour la direction des scènes de foule en mouvement. Dans un entretien avec Brian Neve, il confirmera que ses films favoris étaient Fureur sur la ville et Zoulou, et qu’il prit un immense plaisir à la réalisation des scènes d’action impliquant un grand nombre de figurants. Il utilisa beaucoup

L’exil en Angleterre

La progression de sa carrière fut arrêtée nette par la commission des activités anti-américaines (HUAC). Ayant été cité comme communiste, il devait s’attendre à être convoqué devant le « tribunal » du sénateur McCarthy. Fin 1951, Cy Endfield qui ne voulait ni coopérer, ni risquer la prison pour parjure, partit pour l’Angleterre. Définitivement. Entre 1953 et 1957, Cy Endfield subit, avec les affres de l’exil, un vrai retour en arrière. Aux budgets misérables correspondent des films infaisables malgré un travail de scénario original mais étranglé par les contraintes budgétaires : décors interchangeables, temps de tournage ridicules, comédiens de second ordre et issus souvent de la série B américaine. Pourtant, à y regarder de près, on sent l’omniprésence du thème de l’exil et de l’inadaptation dans la société, de la mise en accusation d’innocents dévorés par l’engrenage de conspirations auxquelles ils n’entendent rien. Seul Impulse (1954) permet à Cy Endfield de tirer son épingle du jeu funeste auquel il est livré. De cette période datent les pseudos ou noms d’emprunt de Cy Endfield : Hugh Raker, Charles de Latour.

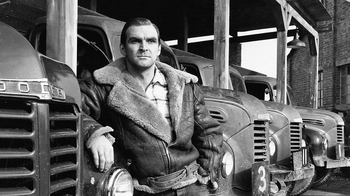

Sous le nom de Cyril Raker Endfield, il va mettre en scène le film qui fera remarquer son talent en tant que cinéaste britannique, Train d’Enfer/Hell Drivers en 1957. Porté par Stanley Baker, qui compose un personnage rongé par la culpabilité et suicidaire dans l’âme, ce film est un voyage au bout de l’enfer de camionneurs exploités par un patron sans scrupule… Mieux, il adapte le Film Noir américain à un contexte britannique ou européen. La carrière britannique de Cy Endfield ne parviendra pas pour autant à véritablement décoller ni avec Sea Fury (malgré une fin brillante -1958) ni avec Jet Storm (1959). Suivront L’Île mystérieuse/Mysterious Island (1961) qui vaut surtout par les créatures de Ray Harryhausen et Hide and Seek, une comédie dramatique sans relief avec en arrière-plan la guerre froide.

C’est Zoulou/Zulu (1964) qui est resté dans la mémoire de la plupart des cinéphiles. Le film met en cause les valeurs « masculines » portées par les militaires (héroïsme, triomphalisme…) et les stéréotypes sur l’Afrique. Cy Endfield parvient, de main de maître, à mettre en scène les aspects intimes de toute scène de combat comme les sursauts profonds que dessine une bataille jaillie des entrailles de la terre.

Malgré le très grand succès international rencontré par Zoulou, Cy Endfield ne parviendra pas à s’imposer durablement. Les Sables du Kalahari/Sands of the Kalahari, 1965), le sixième et dernier film tourné avec Stanley Baker, semble ne s’être jamais remis des espoirs de casting prestigieux sur lequel le projet avait été bâti (le couple Taylor/Burton devait s’y retrouver à l’écran). Il en est de même avec une autre superproduction proposée à Cy Endfield, Le Divin Marquis de Sade/De Sade (1969). Le film ne fut jamais terminé par le réalisateur. Pour raisons de santé. Une question ultime surgit : que serait devenu ce réalisateur s’il avait pu rester aux États-Unis ? Hypothèse tout à fait subjective : Cy Endfield aurait pu avoir une filmographie aussi forte que celle de Robert Aldrich ou comparable à celle de Don Siegel. On peut rêver.

Jean-Pierre Garcia