Claude Sautet

Du 10 décembre 2014 au 4 janvier 2015

Claude Sautet, le cinéaste des paradoxes

Les spectateurs qui, en 1960, découvraient Classe tous risques, le premier long métrage officiel de Claude Sautet, n’imaginaient sans doute pas la trajectoire du futur auteur des Choses de la Vie ou de Nelly et Monsieur Arnaud. De fait, ce fleuron du film noir français qui s’inscrit naturellement dans la tradition du Touchez pas au Grisbi de Jacques Becker et annonce Le Deuxième Souffle de Melville, n’a rien de commun en apparence avec César et Rosalie ou Vincent, François, Paul et les autres, deux des films qui firent le succès du cinéaste. Ancien assistant-réalisateur, Claude Sautet a déjà signé un film auparavant, Bonjour sourire, qu’il n’a fait qu’achever suite à la défection du réalisateur-acteur Robert Dhéry. C’est Lino Ventura qui vient le chercher pour réaliser cette adaptation d’un livre de José Giovanni. Pour former un duo avec l’acteur le plus minéral et le plus américain du cinéma français, Gérard Blain, Laurent Terzieff, Alain Delon et même curieusement Dario Moreno sont envisagés, mais c’est finalement Jean-Paul Belmondo, premier choix de Claude Sautet, qui sera le partenaire de Ventura dans Classe tous risques, qui sort pratiquement en même temps qu’À Bout de Souffle. Sautet n’appartient pas au groupe de la Nouvelle Vague et, même si Truffaut saluera à sa sortie Vincent, François, Paul et les autres en le comparant à Becker, on ne voit pas de véritable lien entre celui qui incarne un certain classicisme français et les « Jeunes Turcs » qui ruent dans les brancards en ce début des années 60. En même temps, la beauté de Classe tous risques tient justement à un rigoureux équilibre entre un scénario très ancré dans la mythologie noire française d’après-guerre et un tournage qui privilégie souvent de très beaux extérieurs donnant une bouffée de présent qui le rapproche tout de même de la Nouvelle Vague.

Ce mélange d’architecture narrative très charpentée et d’imprégnation presque documentaire d’un lieu, d’une époque, d’un milieu, est sans doute la clé de la période suivante qui s’ouvrira avec Les Choses de la vie à la fin des années 60. Entre-temps, Sautet réalise un film qui lorgne fortement vers la série B américaine, L’Arme à gauche, où il retrouve Lino Ventura. Au passage, on peut pointer un autre paradoxe propre à Claude Sautet : il est le plus français des cinéastes de sa génération et pourtant sa cinéphilie est essentiellement américaine – il est amateur de Hawks, Walsh, Lubitsch, Wilder – sans parler de son amour du jazz et du be-bop en particulier. L’échec de L’Arme à gauche, film mineur, désespère Sautet qui pense un temps à arrêter le cinéma. Finalement, le temps de la reconnaissance va enfin arriver avec Les Choses de la vie, succès public et prix Louis Delluc 1970, qui ouvre à la grande période du cinéma de Sautet et, en même temps, à un certain nombre de malentendus critiques. Dans les années 70, période où je découvre ses films, dans un aller-et-retour permanent entre le cinéma et la télé, Claude Sautet va être identifié comme le peintre giscardo-pompidolien du malaise de la moyenne bourgeoisie. En pleine période gauchiste et post-gauchiste, Sautet est forcément considéré comme un cinéaste conservateur, voire réactionnaire. Ses films n’ont effectivement rien de révolutionnaire tant ils sont marqués par une apparente volonté de réalisme et une absence de critique idéologique. On a souvent décrit Sautet comme un cinéaste unanimiste, sans doute à cause de ses portraits de groupe, notamment dans Vincent, François… et dans Une histoire simple. À l’inverse, ce qui m’a frappé en revoyant les films de cette période, c’est plutôt la noirceur, le malaise qui s’en dégage. Sautet privilégie en permanence la fêlure, l’angoisse, la lourdeur qui pèsent sur ses personnages (c’est particulièrement vrai dans Un mauvais fils) tout en cherchant la fluidité sur le plan de la mise en scène, notamment en usant fréquemment du plan-séquence.

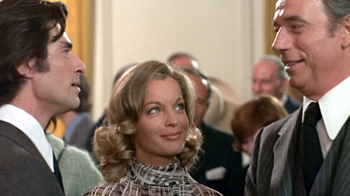

On a aussi parfois accusé Sautet de céder à une forme de sociologie réductrice dans la construction de ses personnages. Là encore, l’accusation ne tient pas vraiment la route tant les personnages de la plupart de ses films ont une incarnation extrêmement singulière. Son amour des acteurs et ses choix toujours pertinents donnent forcément un côté très vivant à ses films des années 70, qui sont, grâce à cette qualité, davantage des films d’humeurs et d’états que des films à sujets. Si j’ai quelques réserves sur les compositions d’Yves Montand, qui frisent le cabotinage, notamment dans César et Rosalie, j’adore Piccoli dans tous les films de Sautet, qui incarne à merveille une sorte de double fiévreux, fêlé, parfois inquiétant du cinéaste, bien loin de la caricature du bourgeois installé qu’on a voulu faire de ses personnages. Mais j’aime aussi beaucoup la vérité du duo prolétarien que forment Patrick Dewaere et Yves Robert dans Un mauvais fils, ou même l’inquiétude permanente tapie dans l’épaisseur du corps de Bruno Cremer dans Une histoire simple. Quant à Romy Schneider, elle est évidemment la muse du cinéaste pendant toutes ces années 70. Elle donne à Sautet ce qui lui avait sans doute manqué dans ses premiers films, une sexuation en quelque sorte, et en même temps une fragilité, un mystère. Elle est, autant que Piccoli, une sorte de double du cinéaste. Elle est comme le secret du cinéma de Sautet.

À propos de secret, de mystère, il y a dans ces années 70 deux films que j’aime tout particulièrement, Max et les ferrailleurs et Mado, qui incarnent justement la part d’ombre du cinéma de Sautet. Max et les ferrailleurs, le film préféré de Sautet, voit l’entrée en scène du romancier-scénariste Claude Néron, l’autre grand complice, avec Jean-Loup Dabadie, de ces années-là, qui entre en résonance avec le pessimisme du cinéaste et qui lui apporte une certaine stylisation, une certaine étrangeté. Dans cette histoire de manipulation incarnée par ce duo formé par un flic-souteneur et une prostituée dont il finit par tomber amoureux – les plus beaux rôles de Piccoli et Schneider chez Sautet –, Sautet révèle sa part maudite, son côté noir, et il n’est pas très difficile d’y voir une métaphore des relations complexes, et parfois tordues, qui unissent le metteur en scène à son actrice. Quant à Mado, film en apparence plus ancré dans la glaise du réel, il glisse, à la faveur d’une grande scène d’enlisement nocturne restée célèbre malgré le relatif échec commercial du film, vers une manière de fantastique qui peut surprendre ceux qui ont voulu figer Sautet dans le registre du typage social.

Cette dimension étrange, presque vénéneuse, Sautet va la prolonger à la fin des années 80 à la faveur d’une dernière période qui lui donnera une nouvelle jeunesse. Après l’échec de Garçon ! en 1983, troisième film avec un Montand fatigué et en roue libre, Sautet comprend qu’il doit changer de forme et de style sous peine d’être balayé par son époque. Avec la fervente complicité de Jacques Fieschi et Jérôme Tonnerre, ex-critiques de la revue Cinématographe, il opte pour un film où l’étrangeté est complètement assumée en la personne de Martial (Daniel Auteuil), l’ange du bizarre de Quelques jours avec moi, film mutant, boiteux, tentant un mariage contre-nature entre le boulevard, la satire, et le conte fantastique, voire philosophique. Pas entièrement réussi, le film est passionnant par ce goût du mélange des genres et des tons et ouvre à Sautet une nouvelle voie qu’il ne va d’ailleurs pas complètement suivre dans ses deux derniers films. De Quelques jours avec moi, Sautet gardera la froideur du personnage de Daniel Auteuil, qu’il accentuera jusqu’à la glaciation dans Un cœur en hiver et qu’il tirera vers une dimension plus énigmatique pour celui qu’incarne Michel Serrault dans Nelly et Monsieur Arnaud. Dans ses trois derniers films, Sautet met en scène quelque chose de rare au cinéma, l’absence de désir, une dimension qui oscille entre la dépression et l’ataraxie, une sorte de caractère opaque, qui résiste à toute forme d’interprétation. Lui qu’on avait accusé, dans les années 70, d’être un cinéaste trop explicatif, trop sociétal, devient dans les années 90 le metteur en scène de l’impénétrable, de l’abstraction fuyante, de l’épure assumée. Retournement qui équivaut à une forme de réhabilitation à laquelle j’ai d’ailleurs contribué, à cette période, dans les Cahiers du cinéma. En 2000, Sautet disparaît, laissant finalement l’image d’un homme et d’un cinéma plus complexes et plus contradictoires qu’il n’y paraît au premier abord. C’est sous cet angle, hors de l’imagerie officielle et consensuelle à laquelle il est trop souvent réduit, qu’il est bon, me semble-t-il, de redécouvrir l’œuvre de Claude Sautet.

Thierry Jousse