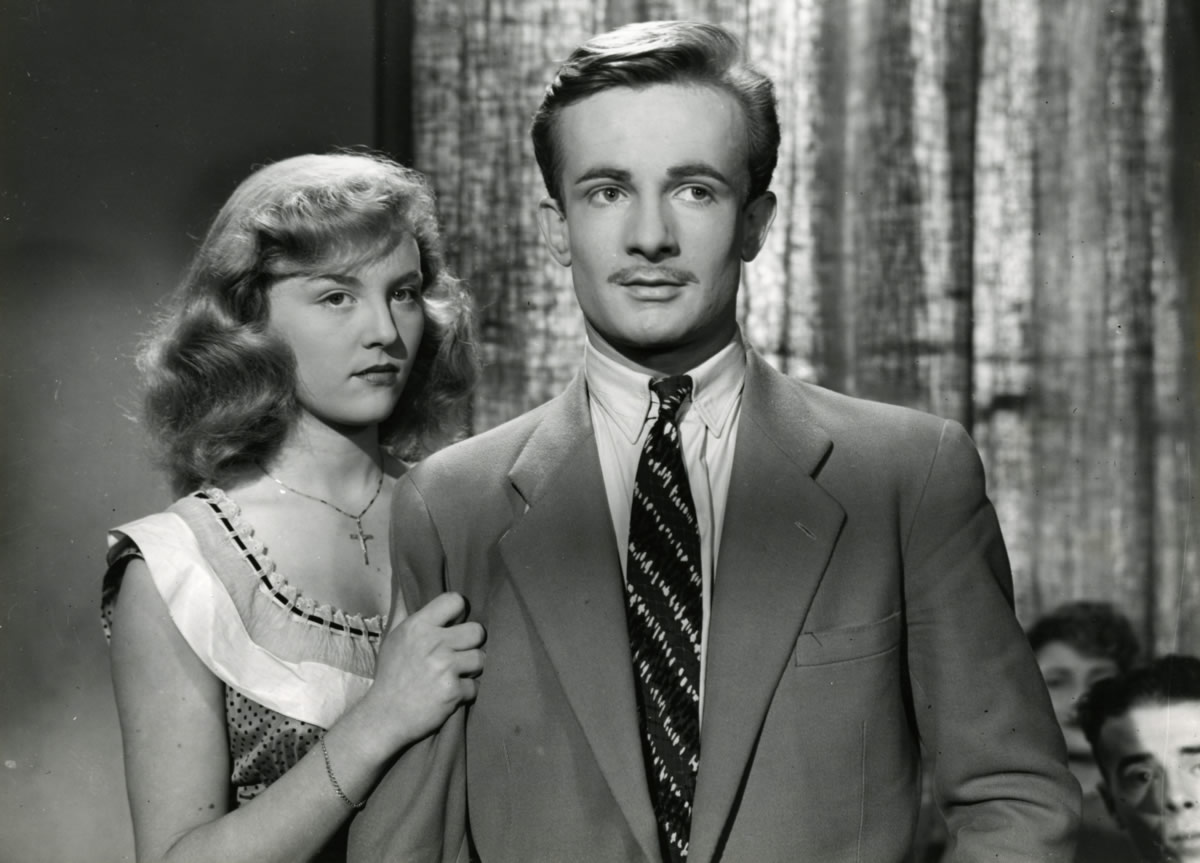

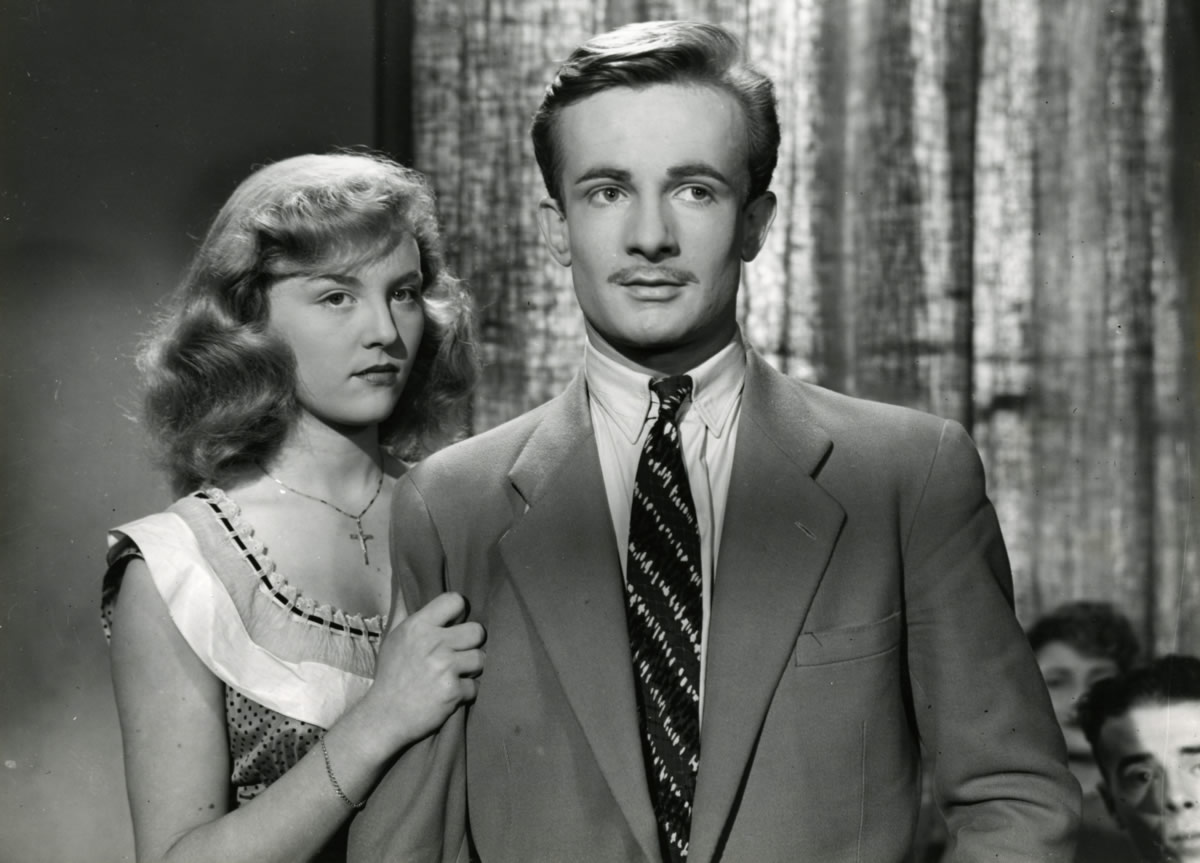

Dernier atout

Lorsque, le 2 septembre 1942, le premier long métrage de Jacques Becker, Dernier atout, sort sur les écrans français, ce nouveau cinéaste n’est pas tout à fait un inconnu dans les milieux cinématographiques. Outre sa longue et fructueuse collaboration avec Jean Renoir de 1932 à 1938 en tant qu’assistant et acteur (des petits rôles uniquement), il a déjà tourné deux courts métrages (Le Commissaire est bon enfant et Une tête qui rapporte, 1935), un documentaire sur le congrès du Parti communiste à Arles (1938) et commencé un premier film juste avant la guerre, L’Or du Cristobal, terminé par Jean Stelli à cause d’une mésentente entre le producteur et Becker. C’est pourquoi ce dernier refusera toujours la paternité de ce film, sorti en avril 1940.

Mais revenons en septembre 1942. L’occupation allemande est effective depuis deux ans, et nombre de grands cinéastes français – tels Renoir, Duvivier, Clair, Ophuls, Chenal, Feyder… – ont quitté la France pour les États-Unis. La voie est libre pour de jeunes réalisateurs, et le milieu cinématographique attend avec impatience l’éclosion de nouveaux talents.

Quand sort Dernier atout, la quasi-totalité de la presse cinématographique, collaborationniste ou non, de la zone occupée comme de la zone libre, souligne les qualités de mise en scène. Tandis qu’Audiberti, dans Comœdia, félicite le jeune réalisateur « d’avoir dans notre temps de carême matériel trouvé les moyens de fabriquer, à l’aide de trois cartes postales de Nice, une ville de l’Amérique du Sud totalement acceptable », André Le Bret dans Paris Soir voit, dans ce film « bien mis en scène, beaucoup de mouvement et d’ingéniosité ». Axelle, dans Le Matin, estime que « Dernier atout est avec Le Dernier des six l’un des meilleurs films du genre », et le très redouté François Vinneuil (alias Lucien Rebatet) écrit dans l’un des journaux collaborationnistes les plus influents et les plus virulents de l’époque, Je suis partout, que « Becker est un homme de cinéma qui montre qu’il y a encore des Français capables de tourner en faisant leur profit de l’incomparable technique américaine, sans la pasticher ». Une fausse note cependant dans La France socialiste, où Pierre Pieuchot estime les procédés de fabrication artificiels – « Les pistolets automatiques sont trop gros ; les voitures trop longues, trop luisantes, trop rapides ; les virages trop acrobatiques… » -, même s’il reconnaît à l’auteur que son film retrouve « un rythme que le cinéma semblait avoir perdu ».

Goupi Mains Rouges

Malgré ce point de vue minoritaire, le pari du jeune cinéaste semble gagné. Becker va pouvoir enchaîner sur son deuxième film, Goupi Mains Rouges, qui suscite encore plus d’enthousiasme critique que Dernier atout. Alors que le film n’évite pas certaines difficultés narratives (en renonçant par exemple au personnage principal unique, qui facilite l’identification du spectateur, au profit d’une pluralité de personnages principaux), sans oublier la critique implicite du retour à la terre tant souhaité par Vichy, la presse est très élogieuse en ce printemps 1943. Elle voit dans ce deuxième film la confirmation d’un talent et la naissance d’un grand cinéaste français. Dans Les Nouveaux Temps, Roger Régent estime que Becker « possède une maîtrise que l’on ne retrouve chez aucun autre metteur en scène travaillant actuellement en France, sauf Carné et Grémillon », tandis qu’Arthur Hoérée écrit dans Comœdia que « Goupi Mains Rouges est un coup d’essai et un coup de maître, le signe d’un grand talent et d’un authentique tempérament de cinéaste ». Même éloge dans Paris-Soir : « Sans doute, avec Les Visiteurs du soir, le meilleur ouvrage cinématographique de la production française depuis deux ans », et dans La France socialiste : « Le meilleur film qu’on ait vu depuis plusieurs années. » Un bémol tout de même dans la presse collaborationniste. Si La Gerbe reconnaît à Goupi Mains Rouges « l’intention excellente de se présenter en quelque sorte comme une réaction contre les bergeries du style moralisateur et retour-à-la-terre qui nous ont été montrées depuis quelque temps », le critique regrette tout de même que Becker n’ait « échappé à un conformisme que pour tomber dans un autre : celui du drame paysan ». De la même façon, Lucien Rebatet (alias François Vinneuil) veut bien admettre dans Je suis partout que « Goupi Mains Rouges porte la marque d’une vraie personnalité », mais il semble regretter que « le déroulement du film soit assez lent, surtout dans sa première partie, c’est la cadence française souvent héritée par nos meilleurs ouvrages des bandes muettes de 1920-1925. Mes prédilections iront toujours à un rythme plus nerveux ».

Il n’empêche que le film remporte un franc succès et ouvre des portes à Becker. Des producteurs influents lui font des propositions de travail, tel Alfred Greven, qui dirige alors la toute-puissante maison de production allemande Continental. Pourtant, le cinéaste préfère écrire et tourner son premier scénario original, Falbalas, inspiré de sa propre enfance au côté de sa mère, qui travaillait dans la haute couture.

Falbalas

Tourné au printemps 1944, le film ne sort qu’un an plus tard, en mars 1945, du fait des difficultés inhérentes à la fin de la guerre et à la remise en route du système de distribution à la Libération. Peut-être est-ce ce décalage entre le tournage et la sortie du film, le choix d’un sujet sombre (la folie suicidaire d’un couturier séducteur) qui s’adapte mal à une période d’euphorie liée à la fin de la guerre. Toujours est-il que Falbalas ne remporte aucun succès, ni critique ni public. Si les journalistes louent toujours la qualité de la mise en scène, beaucoup reprochent au cinéaste le thème et la structure du scénario. Pierre Bost, dans L’Ecran français, écrit que « le point faible – et assez faible – du film, c’est son scénario. Il faut avouer que cette histoire est parfois un peu floue. Trop d’allers-retours dans les sentiments des personnages, des invraisemblances dans leur psychologie, une ligne générale un peu incertaine ». De même, dans Carrefour, François Chalais trouve que le film relate « une assez plate aventure avec ces trémolos au point de Venise, cette dentelle de sang caillé sur le cœur des mannequins d’essayage, cette sensibilité toujours sommaire de l’amour dont on a écrit l’histoire sans l’avoir vécue », tandis que René Jeanne, dans La France au combat, reproche au cinéaste « le décalage entre l’intrigue et le milieu dans lequel celle-ci se déroule. On se demande si Becker, ayant commencé par avoir l’idée de faire un film sur le monde de la couture, ne s’est pas ensuite ingénié à imaginer une intrigue capable de lui permettre la description de ce monde pittoresque ». On trouve quand même des avis plus positifs sous la plume de Georges Sadoul, dans Les Lettres françaises – « Nos réalisateurs n’ont pas perdu le secret des œuvres de grande classe, puisque Falbalas suit Les Enfants du paradis. La saison a été riche en navets, mais elle nous a donné deux productions qui font date » –, et de Jeander dans Libération : « Becker a choisi le grand film et il l’a réussi complètement, parfaitement, indiscutablement… Certes, les caractères des personnages pourront surprendre un certain public par la nouveauté qu’ils apportent à l’écran. Mais ce flou des personnages, ce merveilleux dessin du milieu de la haute couture et cette caméra qui démêle sur des visages et des gestes des sentiments complexes, c’est précisément cela qui fait l’excellence du film. »

Antoine et Antoinette

Après la Libération, Becker n’a plus envie de faire des films dans la lignée du classicisme français des années 1930 et 1940. Il souhaite ardemment renouveler sa manière de filmer, notamment en choisissant des sujets de la vie quotidienne sans structure dramatique trop rigide. C’est dans cet esprit qu’il réalise un film « néoréaliste » à la française : Antoine et Antoinette, coécrit avec Françoise Giroud, qui reçoit au festival de Cannes de 1947 l’équivalent de la Palme d’or : le Grand Prix des films psychologiques et d’amour. La presse est élogieuse dans son ensemble, sensible notamment à la représentation cinématographique des milieux populaires. Dans l’hebdomadaire communiste Les Lettres françaises, Georges Sadoul s’enthousiasme de ce qu’un cinéaste filme enfin les « travailleurs qui constituent la majeure partie du public et qui se voient rarement sur les écrans. L’optimisme n’est pas ici dans la fin heureuse, et comme surajoutée, il est dans tout le film, dans sa santé, dans son courage, dans sa simplicité. Et c’est par là que l’œuvre de Becker est importante. Elle s’oppose à la fois à l’optimisme mensonger du tout-venant hollywoodien et à un pessimisme qui fut peut-être esthétiquement nécessaire au cinéma il y a quinze ans mais qui, éternellement rabâché, est devenu un insupportable cliché. Antoine et Antoinette est peut-être bien en effet un des films les plus importants de ces dix dernières années ». À l’opposé de l’échiquier politique, même engouement pour la description des milieux populaires. Dans Le Figaro littéraire, Claude Mauriac estime qu’« Antoine et Antoinette a été justement couronné à Cannes pour son style brillant, la délicatesse de ses notations, le charme du récit. C’est le chef-d’œuvre de Becker qui se présente comme une tranche de vie où est décrite avec simplicité et dans ses moindres détails l’existence la plus quotidienne d’un ménage modeste, le banal servant ici de sujet plus encore que de toile de fond ». Le grand critique d’après-guerre, André Bazin, écrit également dans Le Parisien libéré que le film de Becker a su « dépeindre avec une vérité d’observation merveilleusement pénétrante la vie et les passions d’un petit ménage ouvrier dans un immeuble parisien. Seul le cinéma italien a su faire preuve d’un réalisme à la fois aussi objectif et aussi justement sentimental ». Il n’y a guère que Roger Boussinot dans Action qui regrette que Becker n’ait pas su montrer suffisamment « la solidarité humaine née de la conscience de classe », notamment au cours de la bagarre finale où Antoine se bat avec l’épicier devant ses camarades ouvriers. Le critique trouve impensable que « personne ne bouge. Tout cela est idiot, voyons ! Un ouvrier connaît bien trop la valeur, en travail, de chaque objet pour ne pas s’émouvoir lorsqu’un saligaud vient tout casser chez le voisin. Ce peuple à l’usage de la bourgeoisie, garanti sur facture, n’est pas le peuple ».

Rendez-vous de juillet

Après un tel accueil public et critique, Becker est désormais reconnu comme un grand cinéaste français. Il a les coudées franches pour réaliser un film sur un sujet qui lui tient à cœur : la jeunesse dans les caves de jazz de Saint-Germain-des-Prés qui lui rappelle sa propre découverte de cette musique après la Première Guerre mondiale. Ce sera Rendez-vous de juillet. Mais le film ne répond pas aux attentes de la critique, qui trouve le scénario trop mince, la dramaturgie inexistante. Première incompréhension entre Becker et la critique, qui va s’accroître et perdurer jusqu’à l’arrivée de la Nouvelle Vague. Dans un cinéma français où prédomine encore largement le sujet sur la mise en scène, le style de Becker, privilégiant les personnages aux dépens de l’histoire, apparaît trop moderne pour l’époque.

Le florilège critique du mécontentement est à cet égard très révélateur, surtout dans la presse qui, d’habitude, soutient le cinéaste. Dans Le Figaro littéraire, Claude Mauriac trouve que le film « n’est pas la meilleure œuvre de Becker. Le sujet est neuf, mais le scénario d’une imprécision (apparente ?) qui déroute… » Dans Le Figaro, la critique est plus catégorique : « L’auteur ne disposait que d’un thème. Il lui manque un sujet. Les petits épisodes eux-mêmes qui, joints les uns aux autres, prétendent constituer l’action, deviennent confus… » À gauche, Georges Sadoul, qui soutient Becker depuis le début de sa carrière, est lui aussi insatisfait. Dans Les Lettres françaises, il reproche au cinéaste d’avoir délaissé le monde ouvrier pour se « limiter à la jeunesse dorée de Saint-Germain-des-Prés. La principale qualité de Becker dans ses autres films était la liaison profonde de ses personnages avec leur « fond » social. Ici, le »milieu« se réduit aux plaisirs plus qu’aux travaux ». Dans L’Humanité, la charge est encore plus politique : « Si des étrangers jugeaient de la jeunesse française actuelle d’après ce film, ils auraient une piètre idée de notre pays ! La jeunesse studieuse n’est guère représentée. Il n’y a chez ces jeunes bourgeois qu’une révolte anarchiste contre les “vieux”. Ce conflit des générations est un de ces faux problèmes que la bourgeoisie jette en pâture à sa jeunesse pour mieux la détourner des problèmes réels de la vie. » On remarque que, dans le contexte international de guerre froide, les arguments idéologiques priment sur les arguments cinématographiques.

Sur un tout autre plan, André Bazin, lui aussi, exprime dans Le Parisien libéré sa déception sur le fond, pas sur la forme : « Rendez-vous de juillet reste un relatif échec quant au scénario. Est-ce la faute de Becker ou du scénario ? Comment se fait-il qu’il manque à cette histoire quelque chose qui pourrait bien être la grandeur ? Je crains que ce ne soit, ici, Jacques Becker qui n’ait pas pu nous la rendre plus sensible… Mais ce reproche comporte en lui-même son évidente contrepartie : l’excellence de sa mise en scène. » Il n’y a guère que Georges Charensol dans Les Nouvelles littéraires (« une œuvre exceptionnelle ») et Jean Néry dans Franc-Tireur (« Becker promène une caméra non seulement très habile mais surtout très perspicace ») qui le soutiennent ouvertement. Le film reçoit tout de même le prix Louis-Delluc.

Édouard et Caroline

Malgré l’incompréhension des critiques, Becker persiste et signe dans sa volonté de renouveler son approche du cinéma. Amoureux d’une jeune scénariste, Annette Wademant, il coécrit avec elle deux comédies « mondaines », Édouard et Caroline (1951) et Rue de l’Estrapade (1953), tournées rapidement avec un budget « économique » pour l’époque. À nouveau, la critique lui reproche la ténuité de son scénario tout en louant la qualité de sa mise en scène. Pour la sortie d’Édouard et Caroline, Riou Rivet écrit dans L’Écran français que, « pour représenter l’ensemble de notre cinématographie au Festival de Cannes, ce film est peut-être bien léger, son sujet bien mince. Ah, si Becker avec tout son talent abordait un grand sujet ». Même déception dans Le Monde où, si Henry Magnan trouve le film « aimable, bien fait, montrant encore une fois l’extraordinaire aptitude de Becker à définir un milieu social », le critique regrette la faiblesse de la satire sociale : « Je ne crois pas que toutes les flèches portent ; elles ne sont pas décochées avec assez de détachement. » Même Jean Quéval, qui défend toujours le cinéaste et qui a déjà écrit un livre sur Rendez-vous de juillet, a bien du mal à cacher sa déception dans Les Cahiers du cinéma : « Il est, dramatiquement, beaucoup de films beaucoup mieux venus. C’est pourquoi d’Édouard et Caroline demeureront dix fragments délicieux plutôt qu’une œuvre. » En revanche, Georges Charensol, dans Les Nouvelles littéraires, exprime son éternel enthousiasme pour Becker : « Ce film est un des plus remarquables exemples d’un comique qui jaillit naturellement du comportement des personnages. Car l’économie des moyens est, je le répète, rigoureuse. Œuvre mineure ? Je ne crois pas. Rien de ce qui est parfaitement réussi n’est secondaire ; et elle a bien plus de prix que tant de grandes machines qui prétendent recréer un monde ou réformer la société. » Jean Néry est du même avis dans Franc-Tireur : « En sortant, on s’aperçoit qu’on a assisté sans y prendre garde à la plus féroce satire d’une certaine bourgeoisie sous le couvert d’une amusante querelle d’amoureux. »

Casque d’or

Avant de tourner sa deuxième comédie, Rue de l’Éstrapade, Becker réalise en 1952 un de ses plus beaux films à partir d’un projet ancien que devait réaliser Duvivier avant la guerre : Casque d’or.

Malgré ce que l’on a pu dire ultérieurement, la réception critique du film n’a pas été entièrement négative, mais simplement partagée. D’un côté, les déçus comme André Bazin, qui écrit dans Le Parisien libéré « qu’il est désagréable de prendre la plume pour dire du mal d’un tel film. Son histoire est fausse de A à Z. Les personnages sont sans profondeur, sans complexité, sans mystère et finalement conventionnels dans leur platitude. L’illusion de l’auteur complet ne peut faire 99 fois sur 100 que des ravages au cinéma. Quand Becker aura trouvé son scénariste comme Carné son Prévert, il fera peut-être enfin des grands films ». Même sévérité dans France Observateur, où Jacques Doniol-Valcroze, cofondateur des Cahiers du cinéma avec Bazin, s’étonne « que Becker ait été séduit par un tel sujet. Nous savons que ce cinéaste sait très bien faire un film […], mais je ne pense pas que l’on puisse nier qu’il y a une question d’adéquation entre un sujet et celui qui le traite. Or, disons-le tout de suite, l’histoire me paraît aux antipodes de ce qui convient à la caméra subjective de Becker. Casque d’or pouvait peut-être tenter un Jean Renoir première manière ou bien Autant-Lara, et encore, j’en doute ». Dans Le Monde, Henry Magnan n’est guère plus tendre : « Casque d’or manque à la fois de rythme et d’unité. Trop de poncifs. Nous savons une fois pour toutes en quelques images que cela se passe à la Belle Epoque : à tant vouloir situer dans le temps chaque plan, ce sont d’éphémères tableautins que l’on impose aux spectateurs. »

De l’autre côté de la critique, on trouve les enthousiasmes. Dans Les Lettres françaises, Sadoul est ravi que le cinéaste ait retrouvé le goût de filmer les « gens de peu » : « Becker ne rejoint pas seulement les meilleures traditions plastiques des beaux-arts français, il sait aussi retrouver une poésie réaliste de Paris et de sa banlieue dont on pouvait croire le secret perdu depuis Louis Feuillade. La perfection de son art dans ce dernier film achève en tout cas de le situer au rang de nos meilleurs réalisateurs, aux cotés de René Clair et Jean Renoir. » Même éloge dans Combat : « Un grand, un très grand film », et dans Paris Presse : « Ce génie du détail, cette discrétion, cette poésie légère, cet art de raconter sont du grand cinéma. Jacques Becker est un maître. » En revanche, le public ne viendra pas, et le film sera un échec commercial.

Article écrit pour la Bibliothèque du Film en novembre 2002.