Bien que le studio Nikkatsu, fondé en 1912, soit la plus ancienne des grandes structures de production au Japon, il est celui qu’on associe à une image de la jeunesse, celle de la population, mais aussi celle du pays, de ce nouveau Japon d’après-guerre, de la seconde étape Showa. Nikkatsu trouve ainsi sa signature à partir de 1951, se distinguant rapidement des autres grands studios, tels Shochiku et Toho, en attirant de jeunes assistants venus de ces maisons, dont Shohei Imamura et Seijun Suzuki, pour y réaliser leurs premiers longs métrages. Ces deux cinéastes tracent la voie pour les années à suivre, entre l’audace sociale d’aborder des sujets sensibles, à la manière d’Imamura, et l’invention formelle d’un Suzuki. Le studio Toei, avec l’arrivée de Teruo Ishii et Kinji Fukasaku, connaîtra une effervescence semblable, et saura s’inspirer des choix professionnels de Nikkatsu. Mais sur plus de vingt ans, de 1955 à 1977, Nikkatsu s’inscrit comme lieu de l’irrévérence au sein du cinéma japonais. Cette stratégie, plutôt qu’une véritable position esthétique, lui permet de rivaliser avec ses concurrents, y compris les grands : Shochiku incarnait la noblesse avec ses maîtres, Yasujiro Ozu et Keisuke Kinoshita, tout en bénéficiant des revenus considérables de la série des Tora-san menée par Yoji Yamada ; Toho avait ses stars et ses genres, Daiei avait produit Kenji Mizoguchi, Mikio Naruse et la série des Zatoichi.

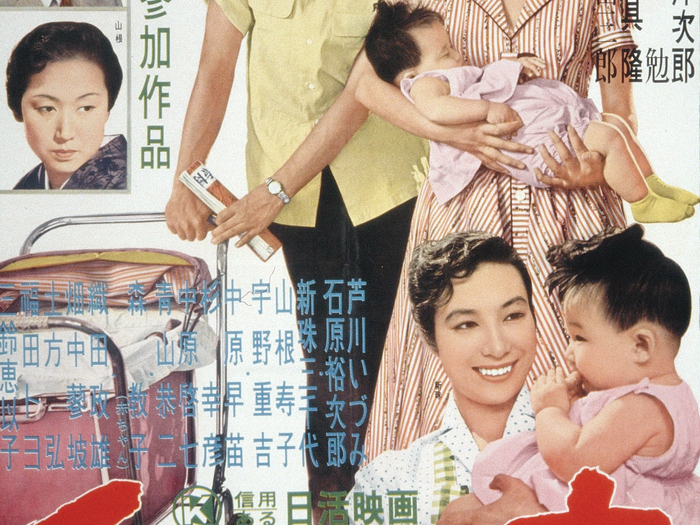

Nikkatsu opère une synthèse de ces courants en se trouvant des maîtres, des genres et des séries, toujours sous le signe de la jeunesse. Imamura introduit ainsi une réflexion critique sur le Japon, au sein d’un grand studio, tandis que Suzuki, comme chacun sait, réinvente le film de yakuza, lui donnant une forme que n’aurait pas reniée Vincente Minnelli. Mais la réussite au box office s’explique aussi par la création de son écurie de leading men dans un premier temps, durant les années 1960 – on retrouve Yujiro Ishihara, grande star Nikkatsu de ces années-là (qui figure sur l’affiche du film La Poussette), Akira Kobayashi, Jo Shishido, Tetsuya Watari, et plus tard Tatsuya Fuji (qui connaîtra sinon la gloire du moins le mythe en tournant dans L’Empire des sens de Nagisa Oshima) –, et du règne de ses reines, notamment Naomi Tani, Junko Miyashita et Meiko Kaji, au cours de la décennie suivante. Des acteurs fébriles, aux costumes cintrés, à la détente facile, qui laissèrent place à des actrices qui allaient incarner un moment phare de l’histoire du cinéma, lors de l’avènement du roman porno.

Les affiches rassemblées par la Cinémathèque française illustrent ces trois courants : le cinéaste, la star, le genre. Ce fut pourtant un terrain sur lequel Nikkatsu, tout comme les autres studios, s’appliquait à la tâche, car Toho était passé maître dans l’art de la campagne publicitaire en créant des modèles distincts, des tailles diverses, des manuels d’instruction envoyés à tous les exploitants de salles Toho à travers le Japon sur l’accrochage de tous les formats.

Néanmoins, Nikkatsu s’efforça de communiquer sa fougue à travers son graphisme, ses compositions, ses choix de couleurs. À cet égard, les affiches d’Élégie de la violence et d’Histoire d’une prostituée, de Seikun Suzuki, ses deux chefs-d’œuvre sur les marges de l’effort de guerre nippon, mettent en valeur le climat de fureur, d’abandon au désir, à la bagarre, qui détermine le destin des personnages principaux, des grands acteurs qui ne sont pas des stars (Suzuki trouvera en Jo Shishido un collaborateur à sa mesure). Ces deux films de Suzuki se répondent. Dans L’Élégie, Kiroku (joué par Hideki Takahashi) s’éprend de Michiko, jeune fille chaste. Incapable de lui faire le moindre aveu amoureux, il se tourne vers l’entraînement, le combat, afin d’apaiser une libido inassouvie. L’affiche révèle Michiko sous le choc et Kiroku qui expie, muni du bâton qui précède le sabre et qui proclame du haut de l’affiche : « Amène-toi, avec un arc, un fusil, je suis prêt à me battre ! » tandis qu’au centre s’élève une échelle qui monte vers lui. Dans Histoire d’une prostituée, Harumi (l’immense Yumiko Nogawa), au lendemain du mariage de son amant, s’enfuit rejoindre ces femmes de confort qui accompagnaient les troupes japonaises pendant la guerre. L’adjudant-chef en fait son privilège mais c’est de son aide de camp, Shinkichi (Tamio Kawaji), qu’elle s’éprend. Tous deux abusés par les forces militaires, ils s’échappent, se lient de sympathie envers la nation occupée (la Chine) avant de sceller un pacte de double suicide.

L’affiche de L’Élégie montre Kiroku au sommet, celle de La Prostituée la pose à peine en flanc, s’offrant à Shinkichi tournant son arme vers le bas, alors que tout explose autour d’eux, en précisant : « Voici la réalité ! L’amour, la haine d’une prostituée que rien ne peut arrêter ».

Celle de Cochons et Cuirassés, de Shohei Imamura, film réalisé dix-sept ans après la fin de la guerre, met en valeur le regard du personnage principal, Kinta, déjà la représentation de cet entre-deux japonais, le perfecto de soie à l’emblème du Japon et la casquette de baseball, uniforme de petites frappes de villes portuaires. Et que voit-il ? L’affiche le révèle : l’argent que les soldats américains peuvent dépenser dans la petite ville de Yokosuka, qui deviendra une importante base militaire de l’Amérique, sa petite amie Haruko au centre, et les têtes de chimpira, gangsters de deuxième ordre, qui cherchent aussi à capitaliser sur le dos des Américains, ces voyous qui seront foulés par les porcs au son de mitraillettes, et qui trônent en haut de l’affiche. Imamura, qui fut autrefois assistant-réalisateur d’Ozu, s’empressait de mettre en scène un autre Japon. Cette affiche lui servit d’étendard. Nikkatsu ne s’y est pas trompé en « introduisant » cette « œuvre controversée du prodige Imamura ».

Signalons enfin deux affiches tirées du roman porno, genre qui sauva le studio à l’aube des années 1970 et révéla quatre cinéastes majeurs, dont Tatsumi Kumashiro et Masaru Konuma (avec Noboru Tanaka et Chusei Sone). Le Rideau de Fusuma, de Kumashiro, montre sa muse Junko Miyashita, seule actrice du roman porno à avoir été récompensée d’un prix majeur au Japon. L’affiche évoque le succès que connut un autre cinéaste incontournable de ce genre, Noboru Tanaka, et son film La Véritable Histoire d’Abe Sada, qu’interprétait également Miyashita. Un espace restreint, une femme dénudée (l’affiche invite : « Oh ! S’il vous plaît, je vous en prie »), un homme suggéré déjà allongé sur le tatami. Un film moins représentatif de son auteur, qui signa de grands portraits de femmes de l’ère Showa, celles du peuple, pour qui le sexe se situait entre le travail et l’échappatoire, et qui reste pourtant un sommet du genre. La seconde affiche, celle de L’Enfer des jeunes filles, de Konuma, annonçant que « le feu a brûlé la fleur de cette jeune femme », se rapproche des univers de soumission habités par sa complice de légende, Naomi Tani, dont le corps occupe le cœur de l’affiche. Nous sommes ici devant un film post-Tani, mais cette affiche se distinguait par son rappel de l’univers fantastique de Kyusaku Yumeno, et des couleurs associées aux affiches adaptant l’œuvre de Dan Oniroku, maître de la littérature SM au Japon, dont Konuma fut l’un des spécialistes. Ce dernier dut se résigner à tourner avec d’autres actrices car Nikkatsu ayant été le studio de la jeunesse, Naomi Tani fit le choix de se retirer au sommet de sa splendeur.